【那覇】県が2016年11月から12月に県立高校全60校を対象に家庭の経済状況が進路や生活に与える影響を調べた「高校生調査」の中間報告が6日、公表された。それによると世帯の所得や人数で算出した等価可処分所得額が127万円に満たない貧困世帯の割合が全体の29.3%を占め、沖縄の高校生の約3割が貧困状態にある実態が浮き彫りになった。

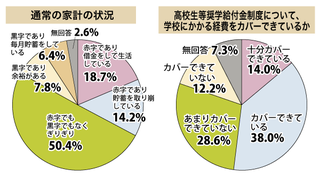

調査は、県立高校(全日制・定時制含む)に在籍する2年生1万4578人の半数とその保護者が対象。家計状況では、32.9%の保護者が「赤字である」と回答。「ぎりぎり」の世帯も含めると8割以上の家庭で生活に余裕がないと答えた。

困窮世帯の過去10年間の経済的理由による電気・ガス・水道の料金滞納経験では、18.6%が経験ありで非困窮家庭の4.8%の4倍近い数値となった。

生徒のアルバイトなどの就労状況では、困窮層の33.7%が家計の足しにしているほか、修学旅行などの学校行事を使途とする割合は、非困窮層の2.8%に対して15.7%と5倍以上となった。

卒業後の進路では、困窮層の66.1%が進学、18.9%が就職を希望。複数回答で尋ねた就職の理由について「自立したい」や「やりたい仕事がある」など積極的な理由の割合が高い一方で「進学費用の高さ」を挙げる割合も62%に及んだ。

高校生等奨学給付金制度について「十分カバーできている」「カバーできている」が合わせて52.0%だったのに対し、「あまりカバーできていない」「カバーできていない」は40.8%だった。

翁長雄志知事は、16年度を「子どもの貧困対策元年」と位置づけた上で「各種関係団体と総合的な対策を推進するとともに、県民の皆さまの協力を得て課題解決に取り組む」とした。